皆さん、こんにちは。

突然ではありますが、「鹿骨」と言う地名が江戸川区にはあるのをご存知ですか?

これ、『鹿』『骨』で「ししぼね」と読むのですが、今回はこの「鹿骨」にまつわるお話をご紹介したいと思います。

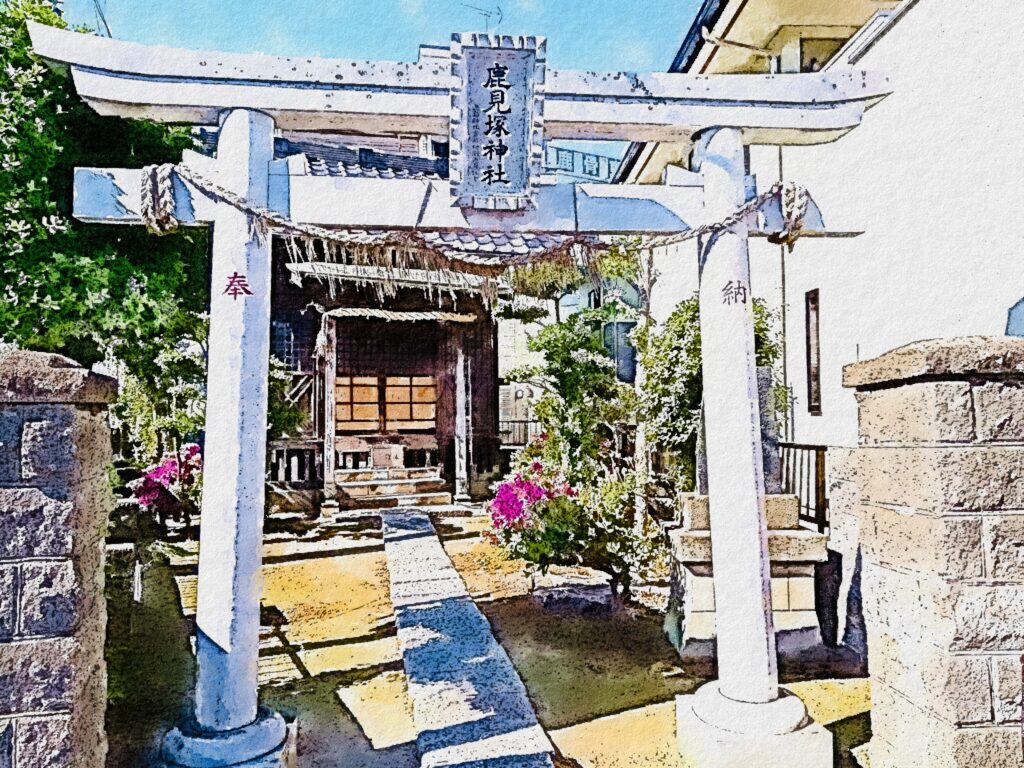

話の舞台は「鹿見塚」。

場所は都営新宿線の篠崎駅が一番の最寄りになるのかな?それでも徒歩だとなかなか距離があるかも…。なので個人的には、もしお話を聞いた後にこちらへ行ってみたいと思う方は京成バス(新小71の新小岩駅前行)で前沼橋下車の徒歩で1分ほどの移動で行かれるのがお勧めです。

で、こちらがその「鹿見塚」なのですが、想像以上に狭い道路の、それも曲がり角にあるので、車でお越しの際は駐車がとても厳しいかも知れません。(自転車でさえ、置き場に困るし)

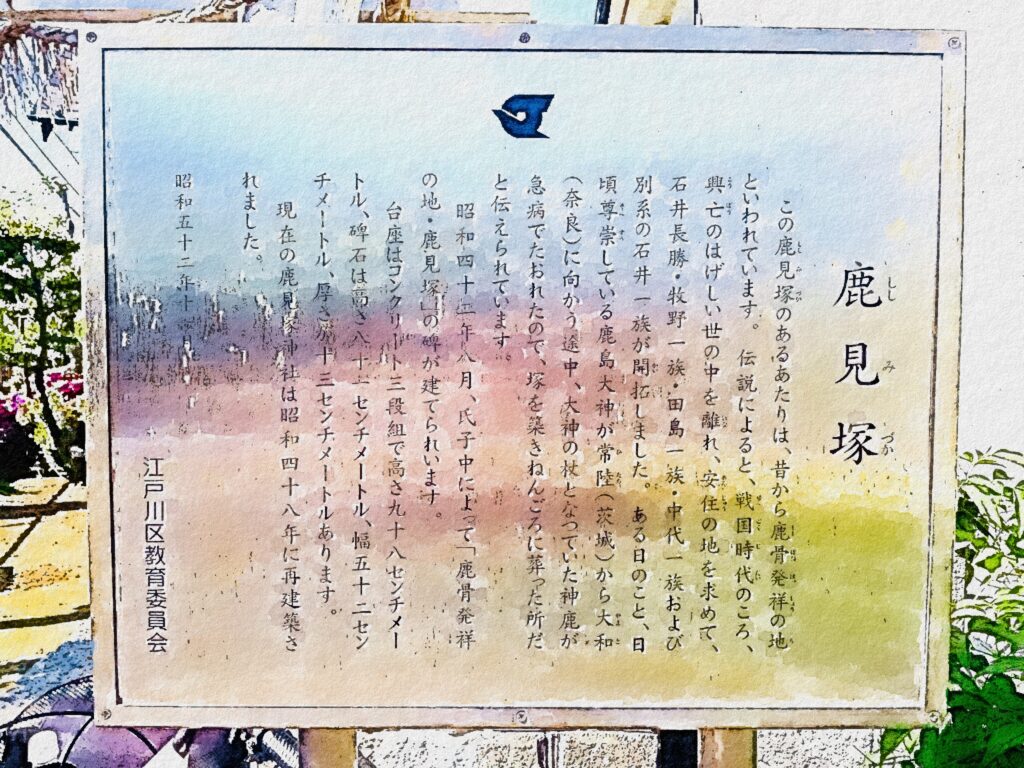

それでは先ずはこちらの案内板を見てみましょう。書かれている内容は以下の通り(抜粋)になります。

「ある日のこと、日頃尊崇している鹿島大神が常陸(茨城)から大和(奈良)に向かう途中、大神の杖となっていた神鹿が急病でたおれたので、塚を築きねんごろに葬った所だと伝えられています。」

つまりは8世紀の奈良時代に、藤原氏が奈良の春日大社の創建時に鹿島、香取の神様を勧請するために白い鹿の背中に御分霊をのせ、多くの神鹿とともに一年かけて奈良に向かったのですが、その途中の道中である鹿骨の地で神鹿が病に倒れたため、村人たちはこれを奇縁と思いこの地に葬り塚を建てたという事なのです。

ちょっと話がそれてしまうんだけど、茨城県から奈良県に鹿を連れて歩いて向かうってどうなんだろうか?それを一年がかりとはいえ想像を遥かに超える距離だよね。

そこで気になってGoogleマップで茨城県の鹿島神宮から奈良県の春日大社までの道のりを調べてみました。

距離は557km。徒歩でだと126時間かかると表示されました。道が整備された現在においても、1日5時間歩いて約25日かかりるのを考慮したとしても当時は道なき道を進むのだから、この計算通りに進めたとは思えず、この倍か十倍以上の時間をかけての移動だったんでしょうね

そんな過酷な行脚の末、結果的に神鹿は死んでしまうんです。その亡骸を手厚く葬って、かつ塚を作ったことからここが「鹿骨」と言う地名になったのだから、死して尚この神鹿の存在たるや大きいですね。

では、せっかくなのでその塚があると言われる、ここ「鹿見塚神社」を見てみましょう。

境内に足を踏み入れるとまず最初に目に付くこちらの石碑が「鹿見塚」です。

「鹿骨発祥の地」としっかり刻まれてますね。

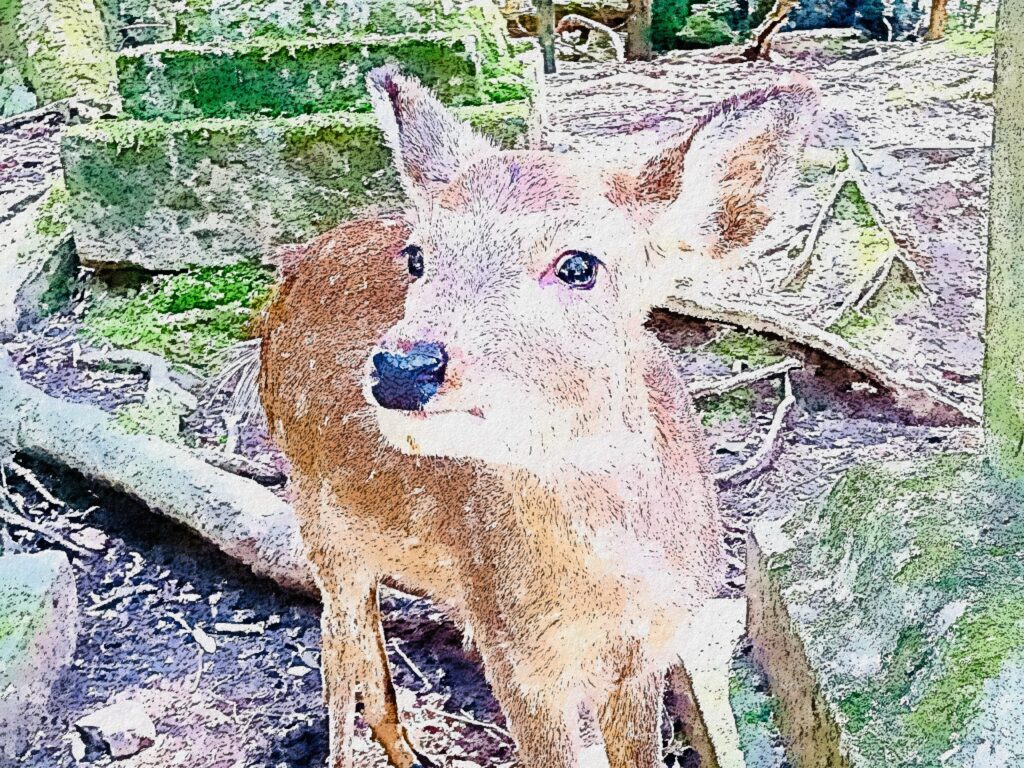

神鹿の縁があるだけに、良く見ると境内の色々なところに「鹿」が存在する事が分かります。

屋根の上には「鹿角」の瓦が。

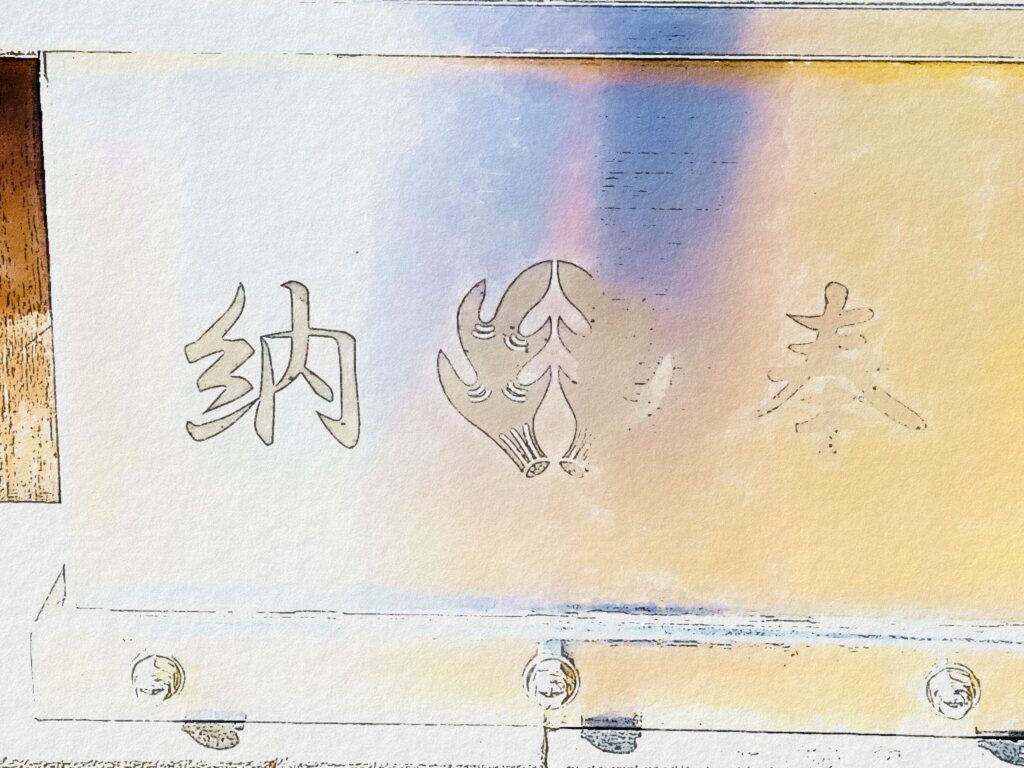

賽銭箱にも。

もしかしたら、ほかにも「鹿」があるかも知れませんが、自分で見付けたのはこの2つでした。これらを探すのも楽しみの一つとして良いですね!

あ!そうそう!神社の前に親水公園があるんだけど、そこにも「鹿」があるのを忘れてました。リアルに鹿なので直ぐに見つかると思いますよ〜

そして、これがその鹿の銅像です。ここまであるとより鹿との縁があることを実感します。(ちなみに鹿の像は他にもあるので探してみて下さいね)

いやはや、長らくお付き合い頂きました今回の「鹿見塚」のお話しですが、これがなかなか情報が少ないので、紹介出来ることはここまで。

地元でちょっとした奈良の気分を感じられたりする、そんな太古のロマンを感じに是非とも訪問頂ければとも思います!

ではでは!またね〜